桶職人に学ぶ -“今”を見つめ、実践を続ける-

こんにちは!

本日は3年生の授業(地域実践学3 担当:田口真太郎先生)での様子を紹介します。

今回は、地域に根ざしたものづくりをする中川周士先生(地域実践領域招聘教授)!

本授業、地域実践領域招聘教授の講義では、地域のキーパーソンをゲストに迎え、講義と対話を通じて学んでいきます。

前回は「井上仏壇」の井上 昌一 (いのうえ しょういち) 先生に、講義をしていただきました。(前回のレポートはこちら)

今回は中川木工芸 比良工房 主宰 中川周士(なかがわ しゅうじ) 先生にお話ししていただきました。

滋賀県の湖西に位置する比良に工房を持ち、桶を軸とした制作をされています。

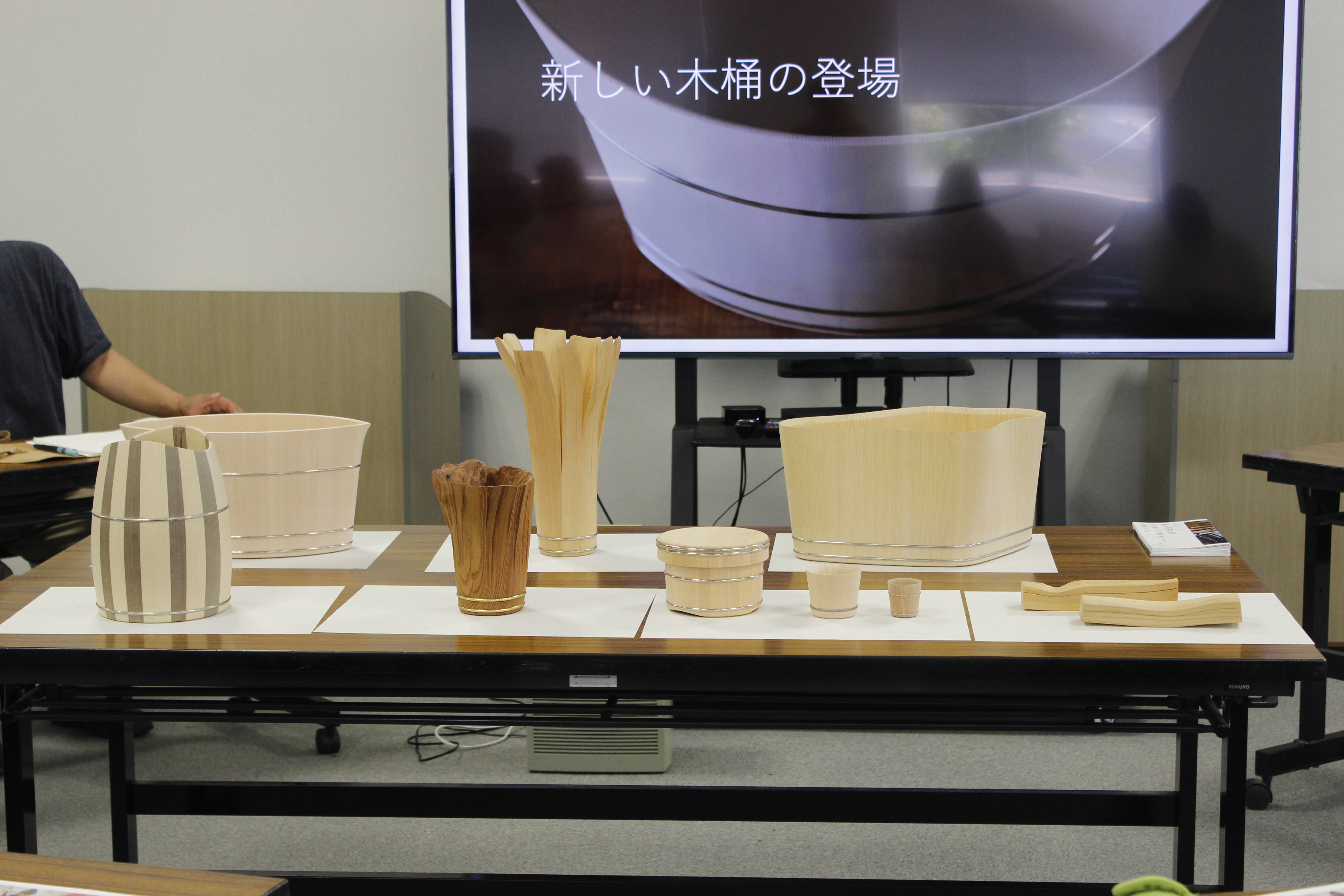

教室には、中川さんの制作したものがずらりと並べられました。

私は中川さんの桶を写真でしか見たことがなく、実物を初めて見ました。

自宅にある寿司桶や、旅先で見た温泉の風呂桶とは異なる雰囲気を纏っています。

ビシッと整えられたものや木の造形を活かしたもの、箱のようなもの、つるりと触り心地が良さそうな丸い形のものなどさまざま。どの作品も力強く、かつ、とても繊細で、美しいと感じました。

中川木工芸の歴史や桶が作られる工程をまず教えていただき、その後は、桶の可能性を展開した、デザイナーや現代美術作家とコラボレーション作品や展示の紹介がありました。

桶は、かつては生活道具、日常の当たり前の道具として多岐に渡り使用されていましたが、現代の暮らしではプラスチック製のものが主流になりました。生活用品としての使用頻度は減っています。中川さんは、そんな生活様式が変化した今の時代に使用される桶とはどんなものか、桶の技法や文化を伝える作品や企画は何か考え、企業やデザイナーの方と共同制作をされています。

「デザイナーから実現が難しそうな案が出てきた時に、“現実性がない”“難しい”で終わってしまうと進化がないじゃない?」という中川さんの言葉が印象に残っています。

昔のまま、「これがいいのだ。これが正解」と頑なになるのでは、文化は衰退していきます。物には文化があります。その中にはそこで生きた人々の思いが含まれています。そのもの(形)だけでなく、気持ちを繋いでいくために、どう進化させていけばいいのか、どう残すのが良いのかを、今を生きる人々が、一人ではなく皆で一緒に考えながら取り組んでいくことが大事だなと、お話を聞いて思いました。

中川さんの講演を聞いた後、はじめに見せてもらった桶の美しさの中には、桶のこれからの可能性を常に探り、挑戦し続ける中川さんの思いが宿っていることがわかりました。

中川さんの、ただ、桶を昔のまま残すのではなく、“今”を見つめてものづくりをする姿勢を見て、日々、我々も目の前のものを見つめていく姿勢を大事にしたいなと思いました。

新しいものや、早いスピードで目まぐるしく流れるものに影響され、目の前のものが見えにくくなっています。私は、散歩したり、近所の人と話したり、空を見つめるような時間をつくってみると、自分の周りにあるものが見えてくるなあと思います。

桶をじーっと見つめ、触ってみるのも良いかもしれません。

【地域実践領域招聘教授のご紹介】

中川周士 NAKAGAWA Shuji

桶職人。「中川木工芸 比良工房」主宰。2003年に大津市比良に工房を構え、祖父・父と続く家業を受継ぎ、桶を基軸とする制作を続けている。2010年、シャンパンクーラー制作を機に様々な仕事を手掛ける。伝統技法を世界へ紹介し、日本人の手仕事の繊細さや精神を伝えている。近年はデザイナーや現代美術作家とコラボレーションを展開。2014年「近江学公開講座」で講演。2015年、滋賀県と成安造形大学のビワパールブランディング事業に参加。

中川木工芸比良工房WEB SITE ▶︎https://nakagawa.works/

地域実践領域アシスタント 井上実奈美