またまた、おうち合評やりました!( FW海津・草津 )

地域実践基礎演習3.4

『またまた、おうち合評やりました!』

*地域実践領域では、フィールドワーク授業に取り組むことから、新型コロナ感染症と常に向き合い、毎朝の検温、マスク装着、消毒液の常時携帯は当然のことながら、2~3人での行動、演習室での対話、相談時は換気を常に心がけるなど、これらを日常化しながら日々研究に取り組んでいます。

12月に入って寒さも増してきました。特に滋賀県の朝晩は、ぐんと冷え込むので気をつけなければいけません。

さて、後期10月から始まった1年生演習授業は今、山場を迎え盛り上がってきています。

「地域(近江)を知るフィールドワーク」では、12月2日、海津(高島市)と草津の魅力を発表するプレゼンテーション合評を行いました。今年はコロナ感染対策を踏まえ、人数を分散させてそれぞれの地域に向かい、前半と後半に分けた2回のプレゼン発表を行いました。前半は11月4日に対面授業にて発表を行ない、互いに魅力を伝えあった学生たちは更に深掘りした調査を発表しようと意気込んで取り組んでいます。

今回の発表はコロナ感染対策で【リモートお家プレゼン】を行いました。

海津は「水辺の暮らし」 草津は「街道と宿場町」をテーマに、近江(滋賀県)の暮らしや文化を知る上で特筆すべきポイントと考えています。それぞれの地域の基本情報を伝えつつ、新たな魅力を発見しテーマを絞り、限られた時間で発表することが大事です。

現地調査を1、2週目、

チーム(2~3人)での作戦会議3週目、

最終週(4週目)にプレゼン、となります。

また毎回チーム編成を変え誰とでも、どこででも一つの目標に向かって共有し、取り組むことが重要と考えています。

それではチームプレゼンの様子を見ていきましょう。

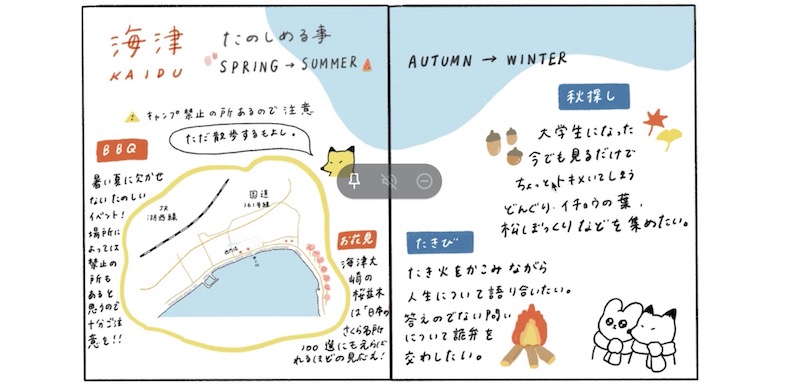

海津歩記(かいずあるき)

チーム お散歩部

“海津”は滋賀県湖北に位置し、港町として栄えた地域です。

海津の水辺景観は重要文化的景観に登録されていおり、琵琶湖八景の一つである海津大崎や石垣のある琵琶湖側の景色が有名です。

イケ(共同の水場)、ハシイタ、ズシなど水辺での昔ながらに守られてきた暮らしに触れることのできる場所でもあります。

海津の風景に癒されつつ、ゆっくりとした時間の流れ、だからこそ感じられる季節の変化に魅力を感じた“チーム お散歩部”

建物の隙間から湖を垣間見ることのできる「ズシ」の写真を構成し、場所から与えられたゆっくりと流れる時間から今の自分たちの有り様を見つめ直す発表がありました。

「想像していたより数倍素敵な町で、季節ごとに訪れたいなと思いました。

コロナの流行で忘れかけていた、自然に目を向けるということの大切さが久しぶりに実感できて本当に嬉しかったです。」(学生コメント、発表より)

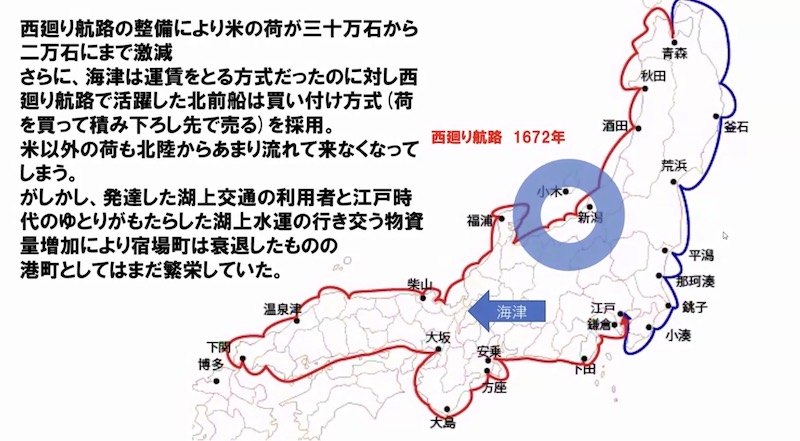

あゝ、すばらしき海津 海津の繁栄と衰退、今後の展望

チーム 西歩記(さいゆうき)

また、海津の地名に着目しウェブサイト検索や文献から歴史を辿る発表もありました。

「なぜ、海津は「交通の要衝」だったのか?」

という疑問を持った“チーム 西歩記”。

F Wで受けた印象から文献調査へ展開。大和王朝のある時代、若狭小浜や敦賀の朝貢品を一手に受けいれ水上・陸上輸送の拠点だったころから、陸運・水運の衰退していく近代の海津の姿に至るまで、滋賀県立琵琶湖博物館 歴史民俗画像データベースや滋賀県歴史資料室など『対面接触』を行わない方法で海津について調べていました。

古代〜江戸期〜現代の海津をそれぞれ分析し、海津の現状を踏まえた上で、海津の新たな“良さ”を伝える提案へとまとめた発表となっていました。

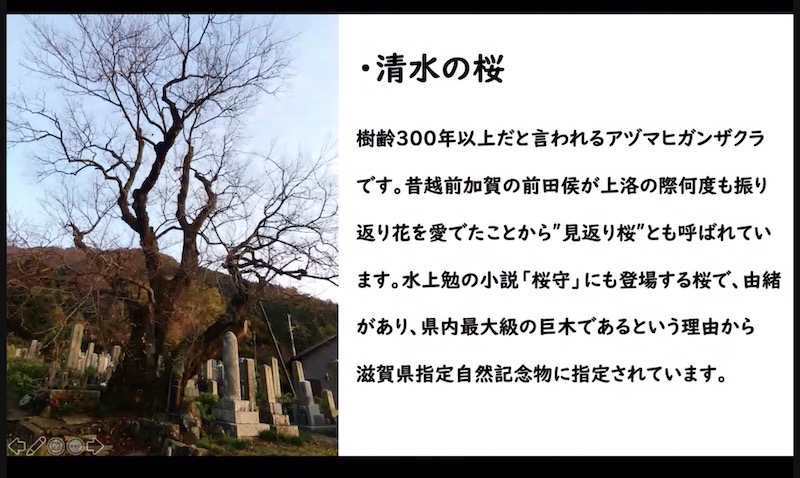

海津の水と山

しみずチーム

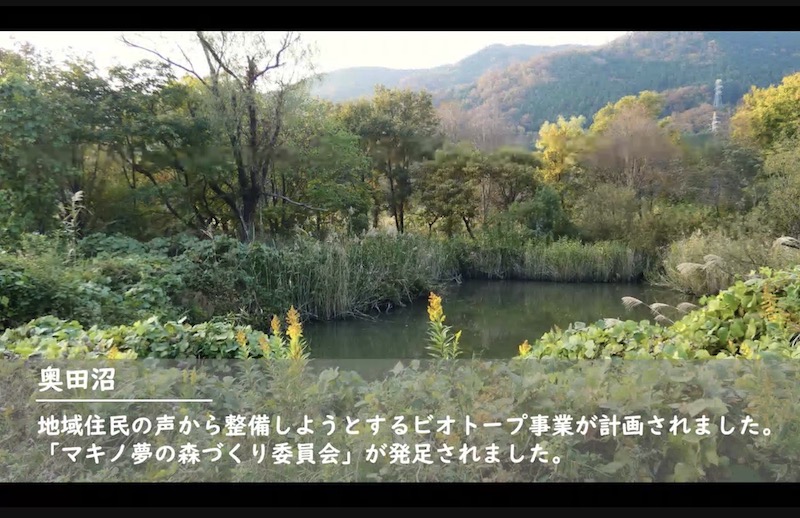

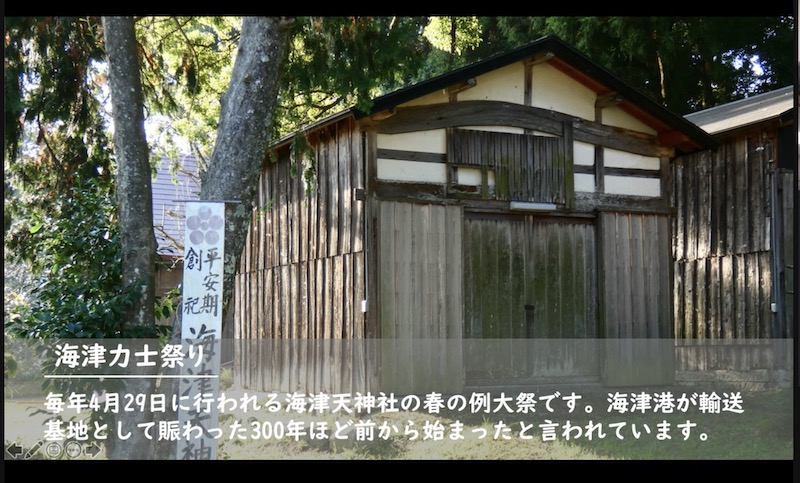

湖岸からあえて外れた山の麓に位置する地域の神社に着目した「しみずチーム」は祀られている祭神がたくさんあることに着目し地域の様々な信仰が集まる場であることに気づきます。またビオトープ事業から環境整備に取り組む地域住民取り組みにも焦点をあて、今昔のコミュニティが一緒にあることに注目しました。

「海津には昔から続くお祭りや伝統があり、もともと地域住民同士での交流は多くありましたが、無形文化財に登録されたことにより、水質保全活動が活発化し、その活動を地域全体で取り組んでいったことによりより一層住民同士での関わりが深まり、居心地の地域づくりができているのではないかと思いました。」(学生コメント、発表内まとめより)

草津との違いをさがして チーム 花田島

実際に願慶寺住職を訪ね、地域のキーワード、「石積み、松、宿場」を聞き出すことから前回の草津調査と比較した発表も見られました。

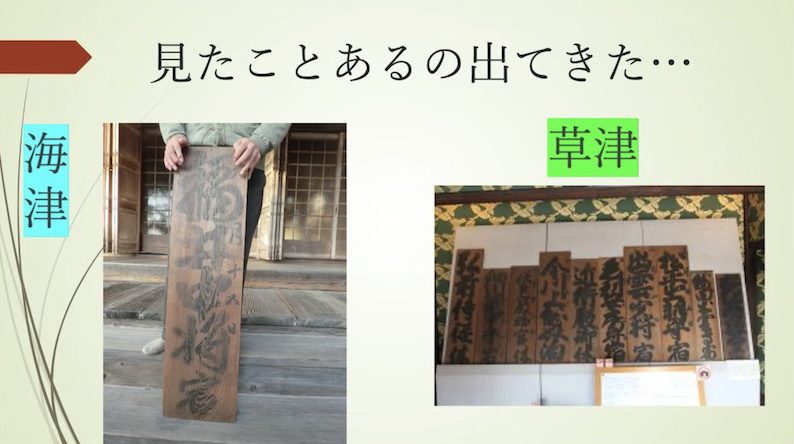

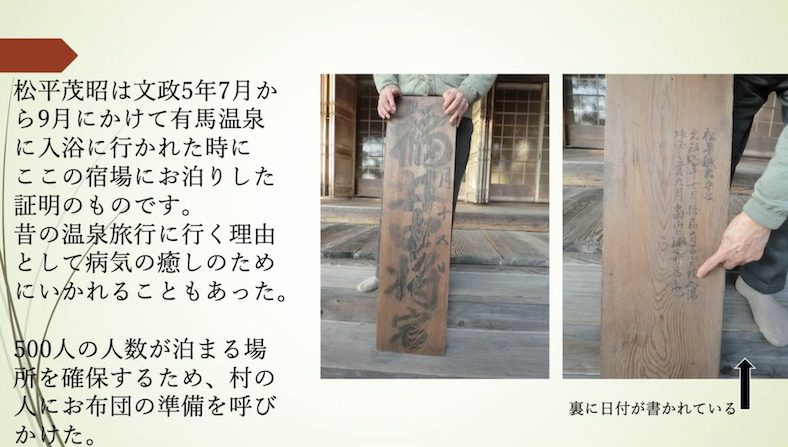

海津の宿場町にも本陣があることを聞いた“チーム 花田島”。

草津本陣の庭との比較や、関札の存在にも触れ草津宿との比較することで相違点と魅力を引き出していました。

「草津、海津と2箇所のフィールドワークをしたがそれぞれの対比が面白いと感じる。今も栄えている草津、昔は栄えていた海津。両方のフィールドワークを短期間で行うことによりそれぞれをフィールドワークする難しさ、楽しさというのを強く実感できた。」

「海津は水とともに暮らしていることが僕には大きく映った。今は水道の水を気にせず使っているが海津を探検することであたりまえでなく水は大切なものであることが再認識できた。時代が進むにつれ自然が薄れてると感じた。」(学生コメント、共に発表より)

一方の草津。

東海道と中山道の分岐点であり、旧宿場町であることから本陣が現存し、街道交流館が今に歴史文化を伝えている。天井川で有名な草津川の利活用など近世以降も発展著しい街である。このことから情報が多く、戸惑いを隠せない感じが伝わってきた。

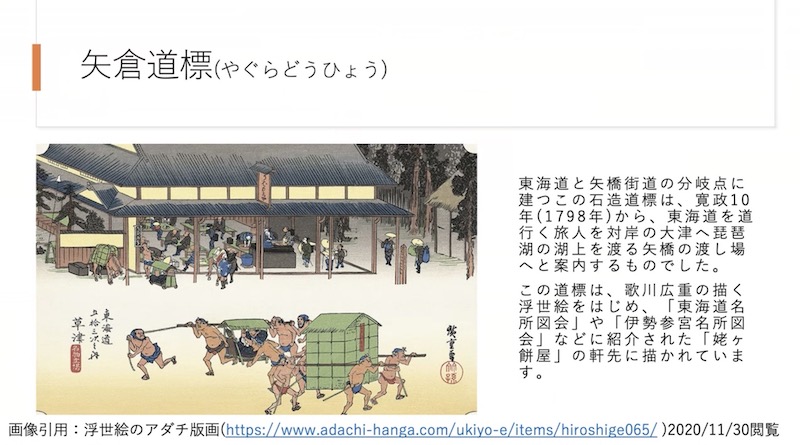

草津の道標たち チーム くさみち

中でも、道標に焦点を当てた“チーム くさみち”。

道標が近江商人よって立てられたことや、それが示す文言から、草津が信仰や流通における交通の要衝であること、また「追分」や「見附」といった言葉にも触れ、道標が示す意味を探究しています。矢倉道標まで実際に歩き「急がば回れ」の諺の語源となっていることにも触れ、草津宿の当時の賑わいを伝える発表でした。

「草津の魅力として三つの道標をテーマにし、それぞれ調べようとした際、一つ一つに沢山の意味があったり、物語があったり、深堀しようとすればするほどテーマがわからなくなってしまいそうなほどで、「ここまでにしよう」と区切りを決めるほどでした。

変えてはいけないもの、変わったとしても確かに残るもの、その境界をはっきりとさせれば 、これからさらに開 発 が 進 ん で いくことも 、「発展していく草津」という面でとらえることができるのではないかな、と道標を 調 べ ていく中で感じました。

混ぜるのではなく、残すものは残し、新しくするものは新しくする。そう線を引くことも必要なのかな、と思いました。」(学生コメント、発表より)

昔の草津へタイムトラベル 過去と現在を「つなぐ」まち

チーム はりぼて

天井川のトンネル(草津川隧道)を抜けると、“タイムスリップしたかのような景色”が突然ひろがることに驚きを感じたというこの「チーム はりぼて」。

『草津本陣沿いの景観』に着目し、「なぜどちらも東海道なのに景観がこんなにも違うのか?」という疑問をいだきました。

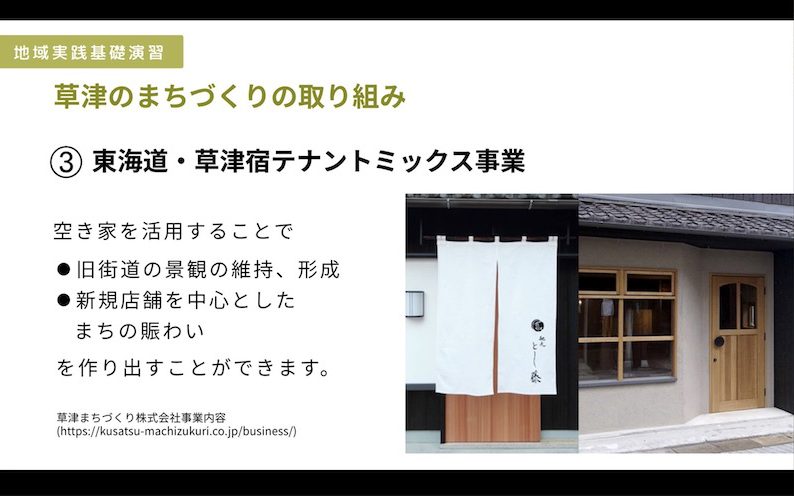

町並の風景、景観に気付いた 「チーム はりぼて」は、街道沿いの現在の建築部材やファサードの素材、色で工夫しているまちづくりに気づきます。まちづくり政策における行政からの補助金制度やそもそも、地域の土地を行政の管理下でないことへの難しさを街道交流館館長から聞き取るなど、常に動いている街、まちづくりの難しさ、意識について着目していました。

「今回草津のフィールドワークに通じて、景観の中の「人」が影響する部分を強く感じられました。草津の景観は昔でも今でも、人が能動的に維持されている。そして、景観も人々の思いも映っている。これからも人が地域中の活動を着目して研究しに行きたい。」(学生コメント、発表より)

草津の今 くさつさんぽの国

更に、旧草津川の賑わい創出計画de愛広場やniwa+など新しい街づくりに気づいた「くさつさんぽの国 チーム」は歴史ある街並み形成と同時に進む現状に着目します。街道交流館と草津まちづくり会社、両者を取材して経緯や意見を聞き取ることから、ジレンマを抱えながらも、地域住民が自ら関わる場のコミュニティ形成の重要性に気づきかけています。

「(前略)でも栄えていないのは悪い事ではないと僕は思います。駅前みたいなにぎやかな場所ではなく、少し落ち着いた場所に住みたいと思う方がいるんじゃないかと思います。結局なにがいいたいかといいますと、僕は草津市のそういう落ち着いた場所にも店を建てたり、交通の利便性をよくしたりともう少し便利な場所になってほしいなと僕は思いました。」(学生コメント、発表より)

「今回草津に行ったことで、自分自身が今まで“まちづくり”や“活性化”ということをいかに単純な側面でしか捉えていなかったかがわかりました。今まで自分は、「マンションがあちこちに立つことは良くないのではないか」「新しすぎる建造物はあまり好きではない」という考えでした。しかし、草津の街道交流館の八杉さんの「活性化ってなんだと思う?」という問いかけに、自分の思考の範囲の狭さを感じました。

マンションが建ち、新しい人が沢山入ってくる、それは草津が〈暮らしやすいまち〉であるということの証明でもあります。町には人がいて、それぞれ考えることや価値観は違ってきます。そして、草津のまちづくり会社さんは、 niwa+やde愛広場など草津に〈新しい場所〉を作る活動をしていました。そのようなお話を聞き、まずは“今の草津”と向き合うことが必要だと思い、 今回の発表はこのような“今の草津”に着目した形にしました。私は、今回の草津のフィールドワークで答えを出すことだけが正解ではないと、学びました。」(学生コメント、発表より)

海津と草津の調査、F Wは一度前半で取り組んでいることから、後半は場所とチームを入れ替えて挑みました。

先のチームの調査を一つの指標としながら、テーマの絞り込みや現場にあるリアルな問題にまで眼差しを向けることができた様に思います。

街の魅力を発見すること

外側から発見するに留まらず、現地の基本情報を一旦学生なりに受け入れ、地域の取り組みや工夫、努力、ジレンマがあることに気づき出しています。それは草津や海津だけではない、今日、あちこちの地域が抱える共通の問題と言えるでしょう。「地域(近江)を知るフィールドワーク」を通じてリアルな状況を感じ取り、未来社会を作っていく当事者として向き合っていけることを望んでいます。

レポート:石川亮(地域実践領域 准教授)