![[2年生]山から湖へ、素材と出会う旅。長浜FW(2025.10.08)](https://seian-ccd.info/fundamental/wp-content/uploads/2025/10/MG_0934-680x380.jpeg)

[2年生]山から湖へ、素材と出会う旅。長浜FW(2025.10.08)

前回の「2年生・地域実践領域フィールドワーク(多賀町ツアー)」レポートに続き、

今回は1回目授業の長浜フィールドワークの様子をお届けします!

■ 後期フィールドワークのテーマ

後期のフィールドワークでは、

「山・里・川・湖・海のつながりをデザインする」

をテーマに、長浜市西浅井町を舞台として以下の3か所を訪れました。

-

集福寺の環境保全林

-

大浦湖岸

-

木之本・江北図書館

このフィールドワークでの学びのポイントは次の3つです。

-

素材の魅力を感じながら造形表現を行う(モノのデザイン)

-

素材の背景を知り、社会とのつながりに気づく(つながりのデザイン)

-

チームで協働し、プロジェクトを成功に導く(共創・場のデザイン)

学生たちはチームを組み、7週にわたって調査・探究・制作・提案に取り組みます。

それでは、現地での様子を見ていきましょう!

■ 集福寺の環境保全林へ

大学からJR湖西線に揺られて約1時間。最寄りの近江塩津駅に集合しました。

ここで私たちを出迎えてくださったのは、ながはま森林マッチングセンターの橋本さんと、長浜市産業振興課の岡田さん。

2台の社用車に分乗し、最初の目的地「集福寺の環境保全林」へ向かいます。

必須の保護具

-

防護ズボン(チャップス):下半身の切創を防ぐ専用ズボン。2019年から着用が義務化。

-

ヘルメット:落木や飛来物から頭部を守ります。

-

フェイスシールド:木くずなどから顔を保護。

-

イヤーマフ・耳栓:騒音による聴力障害を防ぎます。

準備が整ったら、いざ実践!

全員が一人一つずつ玉切りをした後、希望者数名の学生は、木によって切り心地がどう違うか体験するために、

杉よりも硬いケヤキの玉切りにも挑戦させていただきました。

自分で切り出した木は、持って帰る学生もいて制作に使ったり、家で飾ったりしているようです。

自分で切った木を持ってポーズ

左がケヤキ 右が杉

歩いていると、クロモジやクサギを発見!

クロモジは爪楊枝の原料になります。

クロモジ茶なんかもありますね〜

クサギは、紫色の実と赤い萼(がく)が印象的。

名前の由来は、葉っぱや枝を触ると臭い匂いがするから「臭木(くさぎ)」というそうですが、葉っぱを擦って嗅いでみると、、、

むむむ、ごま油の香り!

いい匂い〜

地域実践の学生たちにとっては香ばしくいい匂いでした!

クロモジは「疲れを癒す木」として有名で、まさに甘い木の香りが山歩きの疲れを癒してくれます

「クサギで草木染めなんかできないかな?」

さらに森の中を進んでいくと、歴代の地域実践の先輩たちの作品が今も残っています。

作品は意図した通り少しずつ森に還っているようです

面白い形のキノコ発見🍄

キノコとの出会いは一期一会

作品作りのインスピレーションを受けたようです

■ 木之本へ移動

学生たちは徒歩で大浦湖岸を散策しながら移動。

その間、教員チームは先回りして木之本へ向かいました。

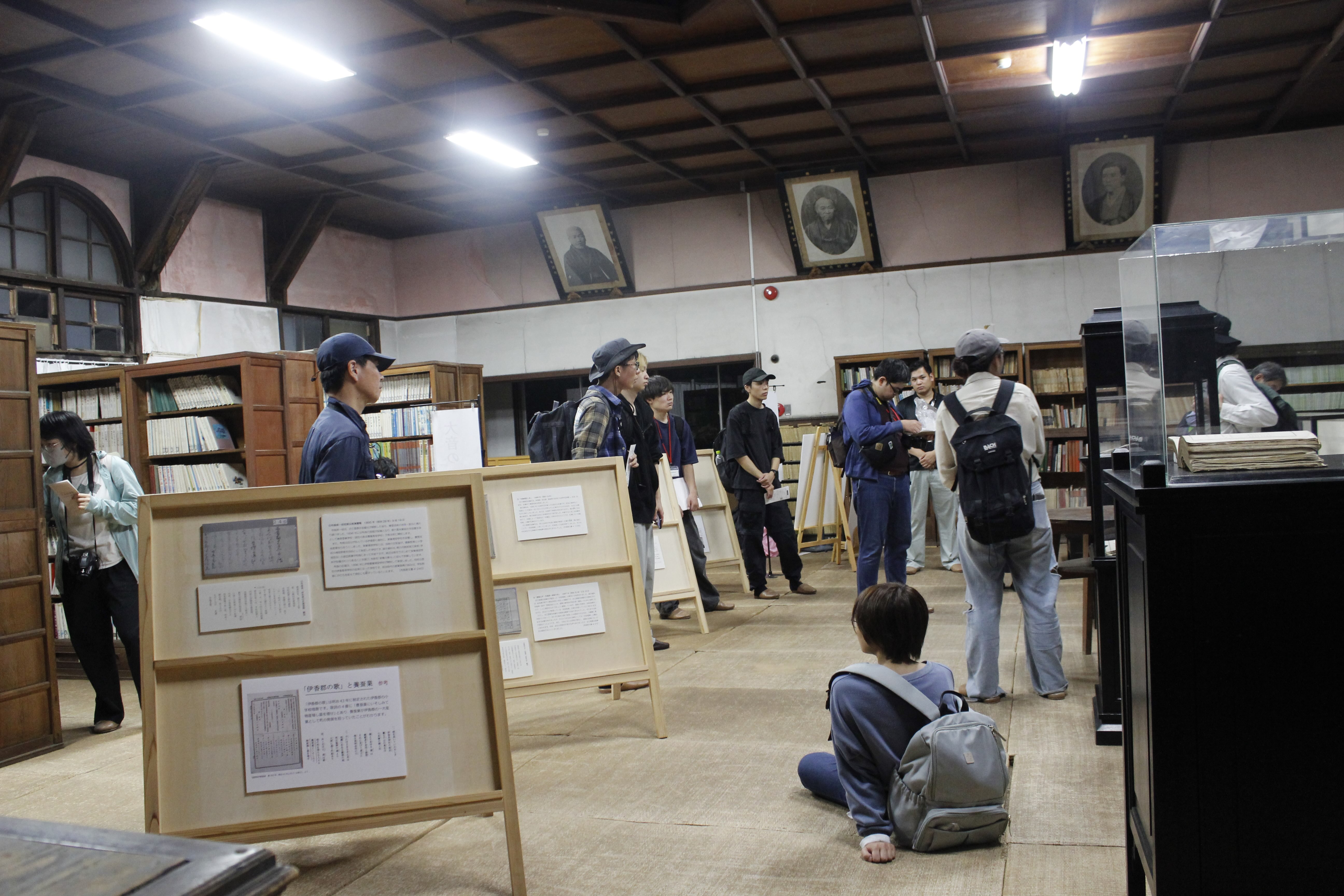

■ 歴史ある江北図書館へ

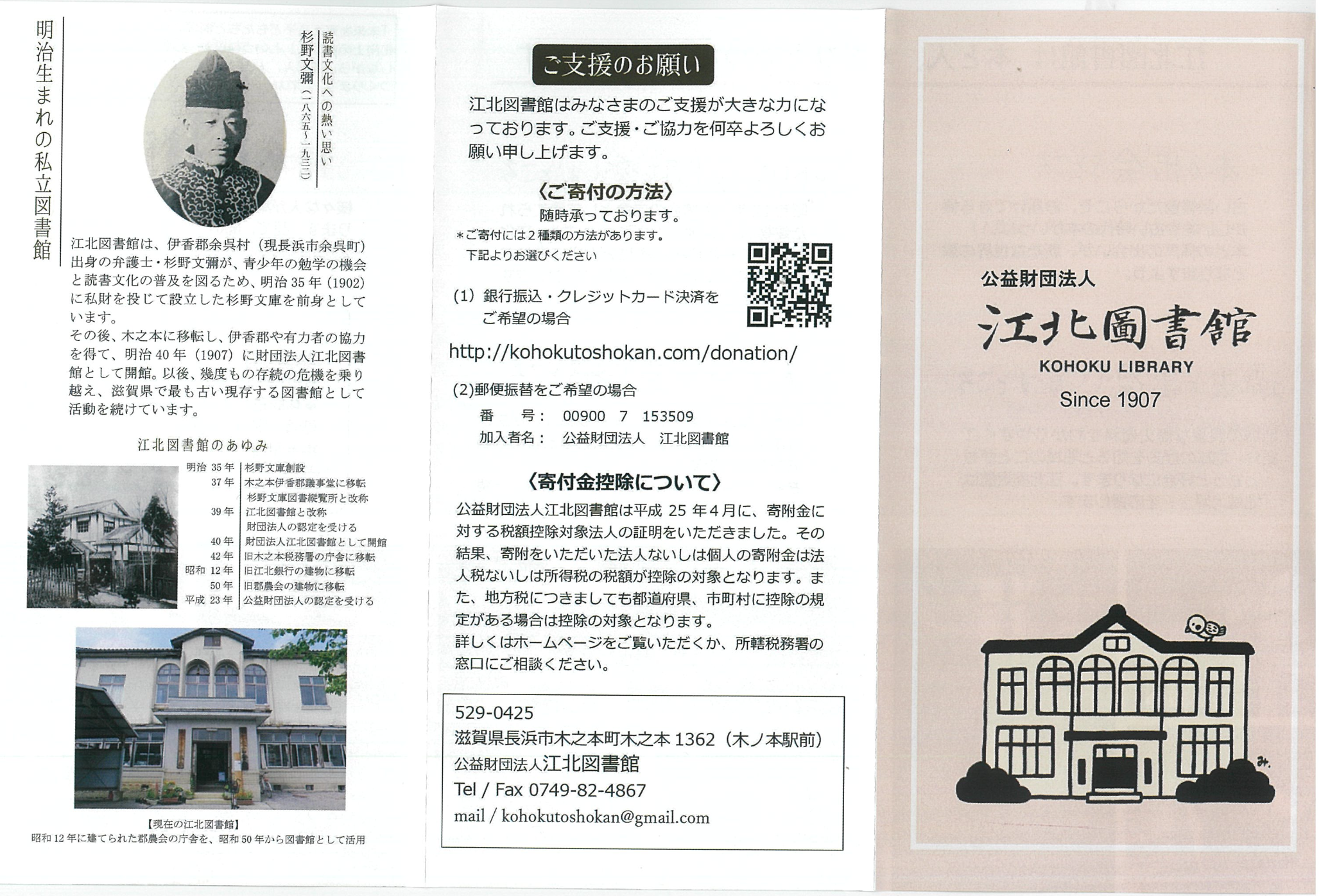

最後の訪問地は、創設から120年を迎える私設図書館「江北図書館」。

館長の久保寺さんにお話を伺いました。

いただいた図書館の案内パンフレット

入口では、つるやパンとのコラボ絵本『パンやのポポさん』に登場する

“おうちパン”の顔はめ看板が出迎えてくれます。

図書館の4つのアーチ窓と、パンの屋根の4つのポコポコがリンクしているそうです!

建物の3つの窓に注目!

絵本に出てくるワンシーンが顔はめ看板に

研究室に参考資料として追加された「パンやのポポさん」

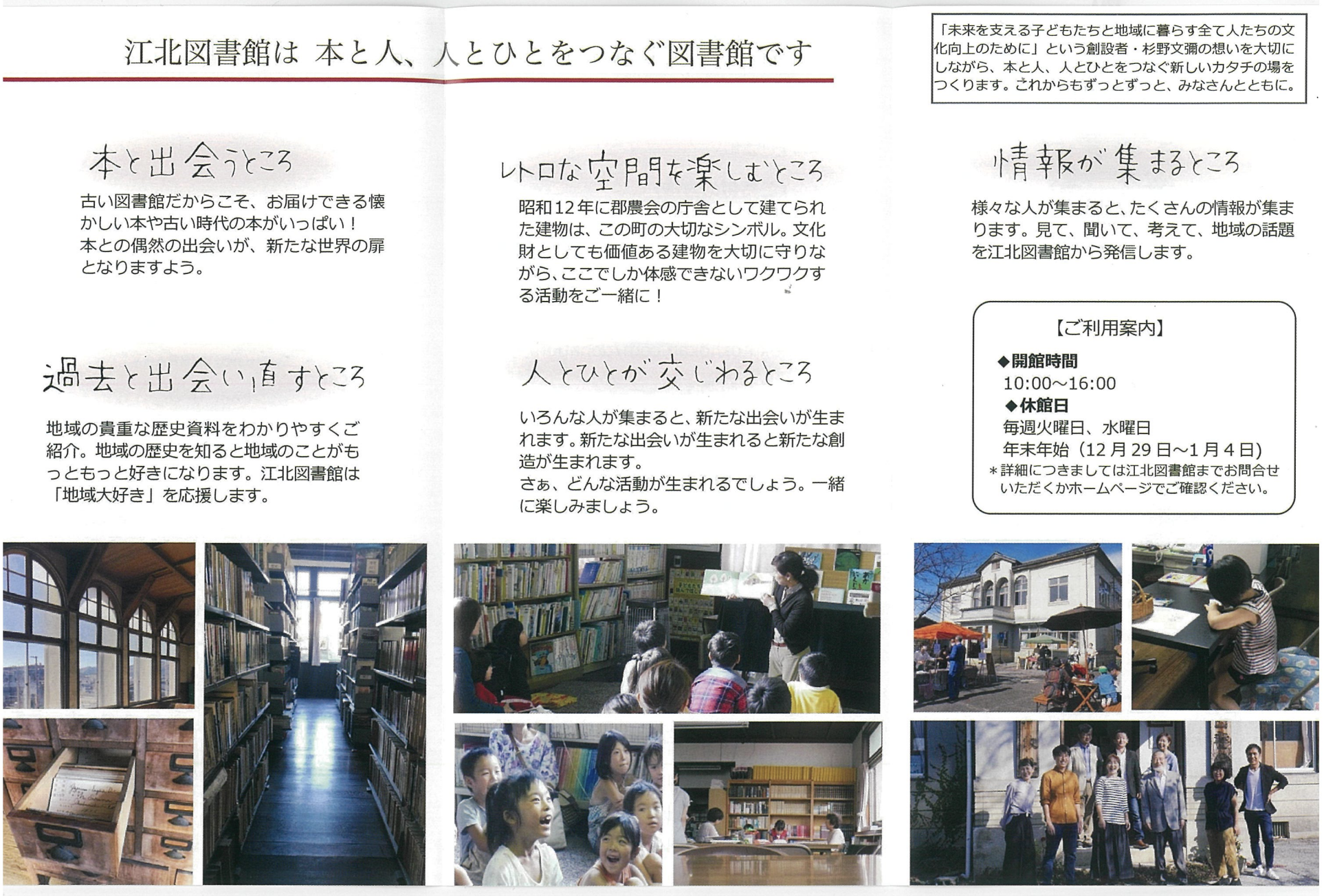

図書館内も見学しました。

所狭しと並ぶ蔵書の数。

誰でも利用できます。

2階では、特別展「大昔の糸とり」についての展示がありました。

このように2階は展示やイベントなどで使われることも多いそうです。

2階は一面畳張りで、スリッパでそのまま上がれますが、座ってもいいですね!

学生たちは、古い本屋、小道具を見て「本たちの色褪せた感じがたまらない」

「古い本や物が残っているおかげで当時の様子を伺うことができる」

「なんかめっちゃ良い!古いけど、新しい。温故知新ってやつ?」

とそれぞれ感じたことを感想に残していました。

■ 今後に向けて

今回のフィールドワークで得た学びや発見をもとに、

学生たちは今後「地域の素材を活かした作品づくり」に挑戦します。

山、里、川、湖、海——。

それぞれの場所がつながる“循環のデザイン”を、どんな形で表現するのか。

次回のレポートでは、制作の様子をお伝えします。どうぞお楽しみに!

写真:帰りに食べたつるやパンのクリームパンと戦利品(すだち)

玉切りした板に載せて

アシスタント 吉村佑花里