醒ヶ井養鱒場の魅力を発見!〜シールラリーでめぐる私の伝えたい魅力〜

ここ滋賀県では寒さが一段と増してまいりました。皆さんの地域はいかがでしょうか?

突然の余談なのですが、地域実践領域の学生たちは、滋賀県だけでなく、三重、高知、岡山県など全国各地から集まっています。

帰省後には「滋賀県は寒いね!」といった感想を口にする学生も多く、そのたびに皆さんの生まれ育った地域に対する興味が深まります。

また、学生同士で地元のお土産を交換する場面も見られ、それが地域実践領域ならではの恒例行事となっていることをとても嬉しく思います。

地域の特色を共有し合うこうした交流は、学生生活の中で貴重な体験となり、学びの幅を広げていると感じています。

研究室にはぜひ、たくさんの“土産話”を届けてくださいね。

少し横道にそれましたが、ここからが本題となります。

本記事では、滋賀県米原市にある醒井養鱒場にインターンシップに行っている3年生のTさんについて書いていきます。

(前期のレポートも過去に書いていますので、併せてお読みいただけるとより理解が深まるかと思います。)

地域実践領域の学びが少しでも伝われば嬉しいです。

地域実践領域3年次の学び

まず初めに、地域実践領域の3年次における学びについて簡単に説明します。

地域実践領域では、3年次に”共創型インターンシップ”というカリキュラムがあります。

これは、地域の企業へ行き、現場での長期の仕事を通じて自分の研究のテーマを確立することを目指します。

前期は、大学の外で何を目標にして、何を学ぶのかという計画を立てて現場に出向きます。

後期は、現場で得た経験や学びをもとに、企画を立案し実行します。

地域実践領域3年のTさんを紹介します

Tさんは、自身の得意とするイラストやデザインをつかって、コミュニティのあり方や持続可能にするための方法を研究している学生です。いつも明るく地域の人と対話をしているのが印象的で、対話の中から多くの疑問やヒントを見つけ研究にいかしています。

そんなTさんは、今年の5月から約半年間、滋賀県米原市にある醒井養鱒場(さめがいようそんじょう)にいっています。

醒井養鱒場(さめがいようそんじょう)での企画・実践

前期は、現場の仕事に慣れることに重きを置いていたTさん。

日々の仕事を一生懸命こなしながら、自身の視点で、たくさんの記録を行っていました。

そんな前期の実習を経て、後期は、醒井養鱒場にある課題や、魅力を伝える方法を考えました。

たくさんの事を現場で吸収したTさんは、いくつかの企画案を提案。

それを醒井養鱒場のみなさんと話し合い、現実的に実行できるものを、選びました。

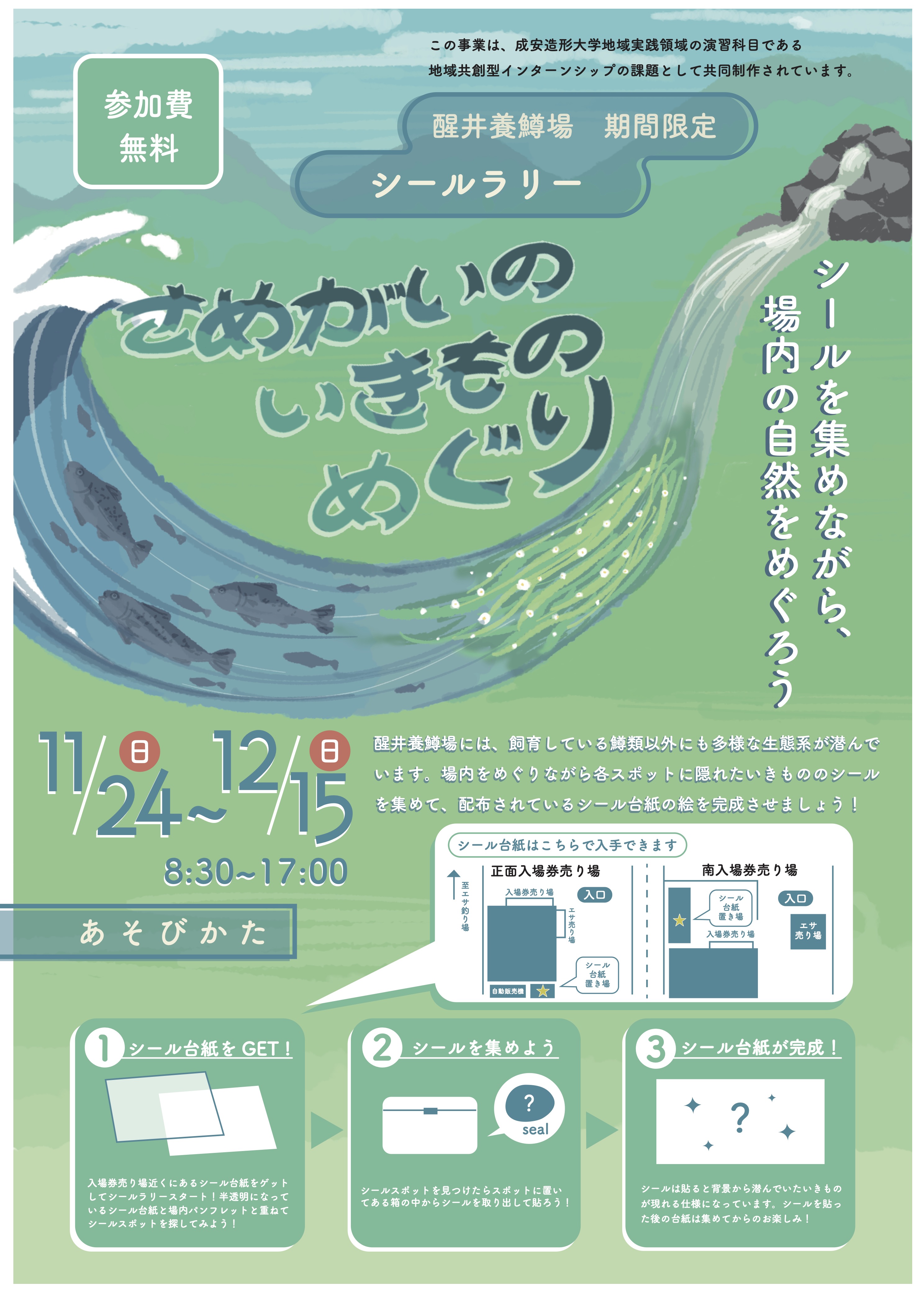

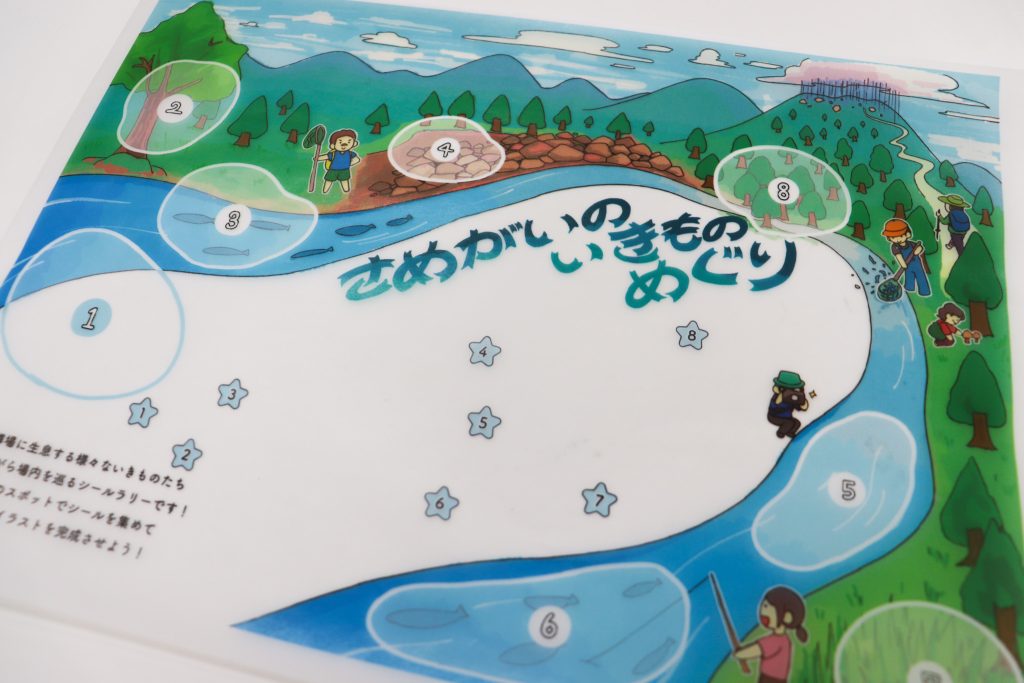

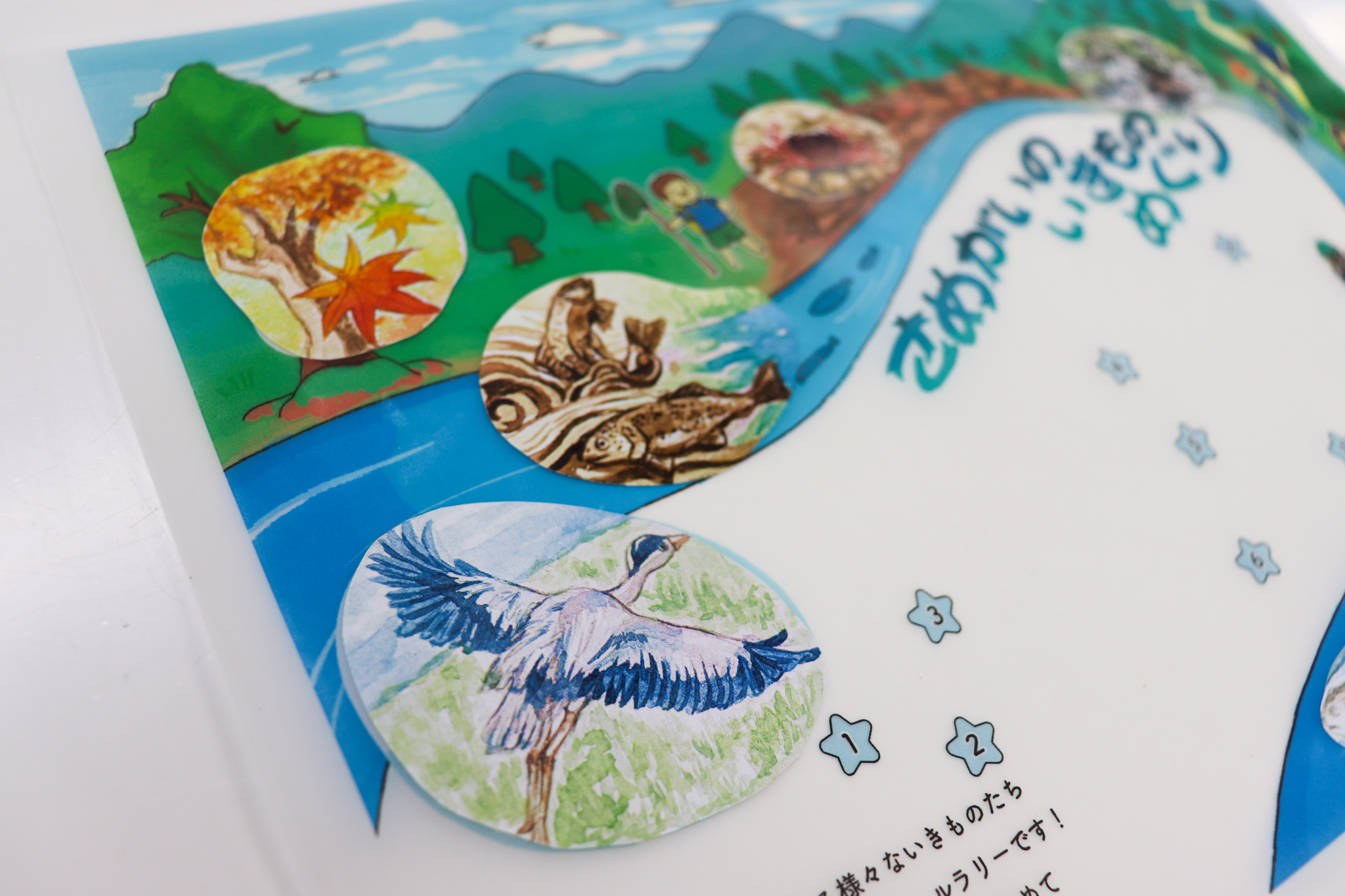

その中で選ばれた企画案が「醒井養鱒場シールラリー」です。

Tさんが醒井養鱒場で見つけた「ここにはマス以外にも隠れた魅力がたくさんある!」という発見に対して、場内を巡りながらその魅力に気づく事ができるシールラリーを作成しました。

そして、その後に行われた研究発表では、滋賀県の水産課の方々と醒井養鱒場の場長にお越しいただき研究の成果を報告しました。

緊張感漂う会場で堂々と自身の研究について報告をされていました。

当領域の教授やお越しいただいた専門家の意見をしっかり受け止め、研究の課題に真剣に向き合いながら、自分の成長につなげようとする姿勢がとても印象的でした。

これからこの企画をブラッシュアップし、さらに解像度を高くしていくステップに入っていきます。

次回の発表でどのような成果が報告されるのか、今から楽しみです。

感想・インタビュー

この時期の醒井養鱒場は寒いですか?個人的な質問なのですが、

醒井養鱒場で用いている「鍾乳水」

醒井養鱒場での自分の役割を一言で言うと?

「働きながら取材する記者」かもしれないです。

醒井養鱒場での経験を通して最も大きな学びは何ですか?また、

ほぼ反省なのですが、

理想とギャップという話に沿っているか分からないですが、 繁忙期と閑散期の差にはかなりびっくりしました。

少し先の話ですが、

制作から生まれる人や地域との繋がりを研究テーマにしているので

Tさんの今後の活躍に期待感を膨らませながら、これからの成長を温かく見守っていきたいと思います。

レポート:横山愛海(地域実践領域 アシスタント)