2年生「地域の素材で」 版画の技術を用いてオリジナル駅弁の包み紙づくり〜作品紹介編〜

こんにちは!本日は2年生の演習授業(担当:山田真実先生)、「地域の素材でつくる」授業の続きを紹介します!

前回の記事では、木版を取り組んでいる様子をお伝えしました。

前回の記事はこちら👈

あれからトライアンドエラーを繰り返して、個性的で面白い作品達が完成しました。

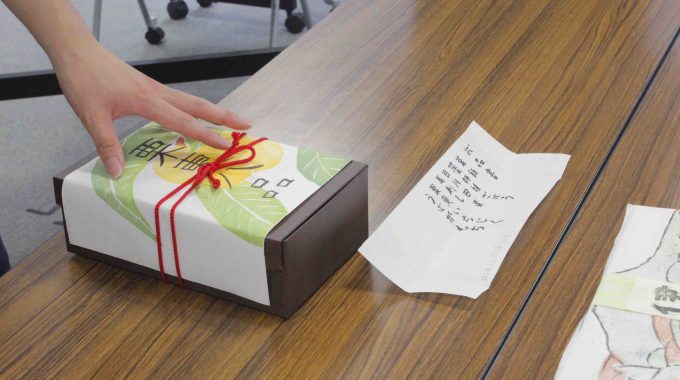

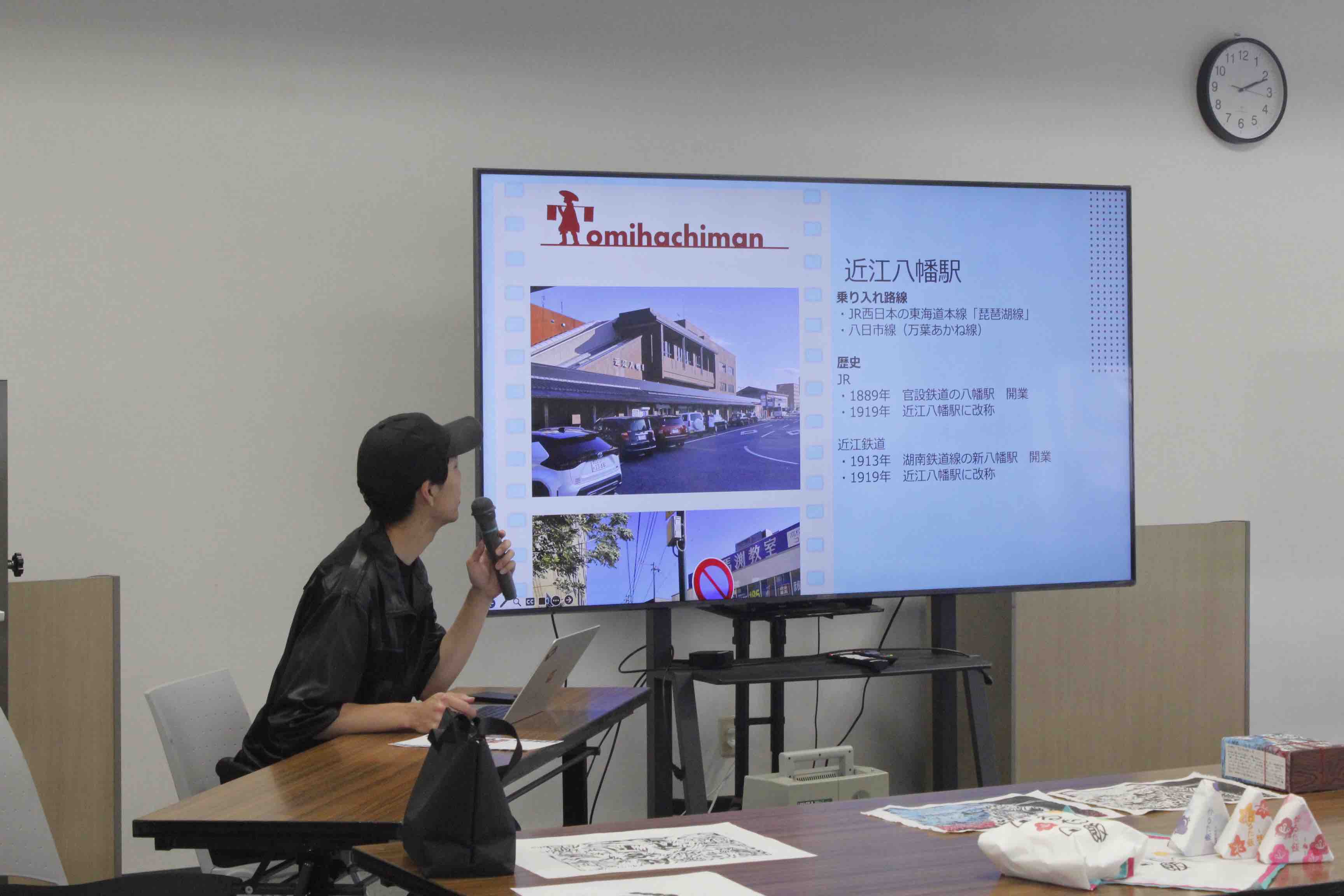

完成した作品を前に並べ、①どの駅を選んだか、②駅の情報、③地域の素材は何か、④駅弁の包み紙のデザインをプレゼンテーション形式で発表します。

プレゼンテーションの様子。

完成した作品達を一部ご紹介します!

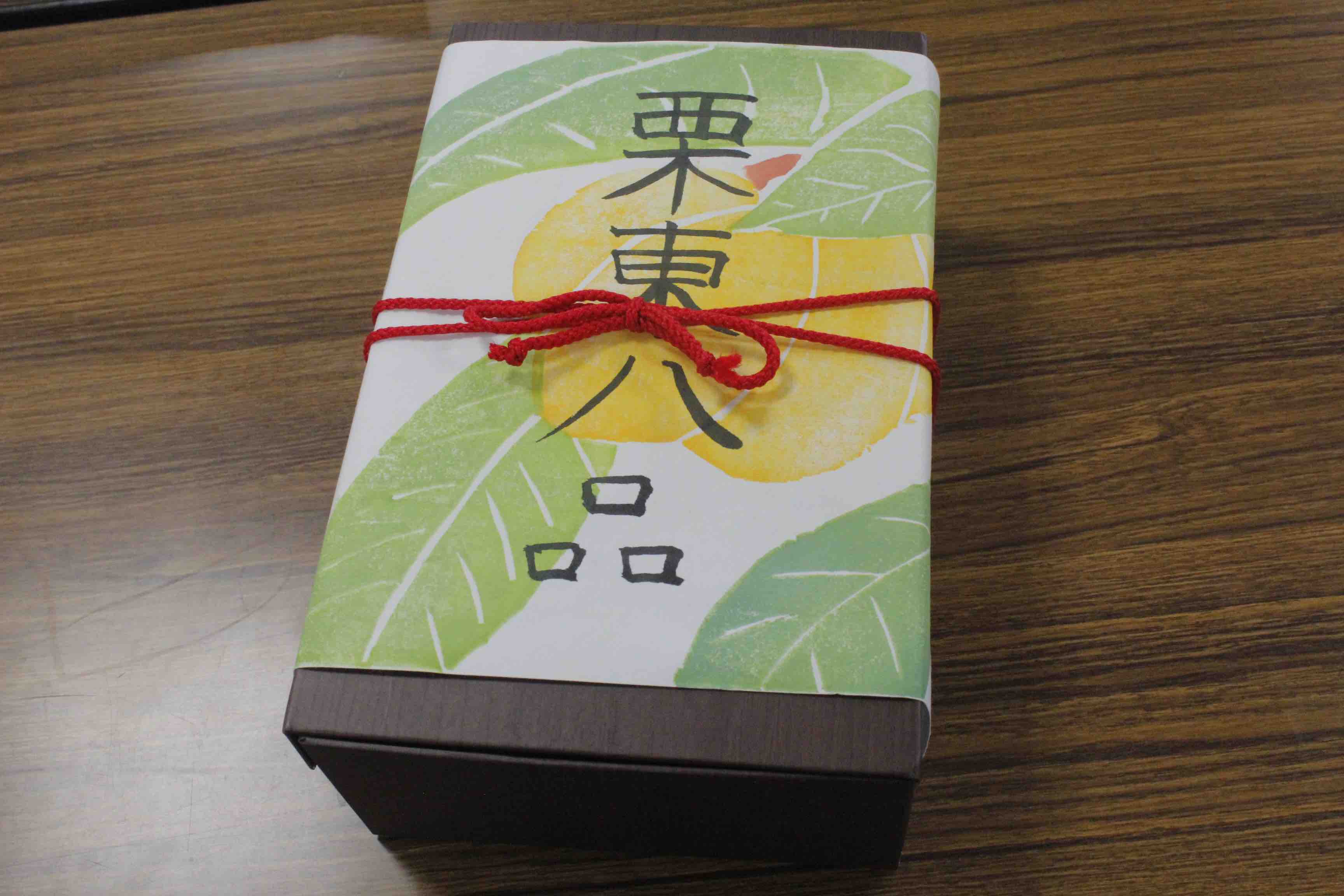

「栗東八品」

駅:栗東駅

地域の素材:旧和中散本舗

栗東にある徳川家康の腹痛を治した場所で有名な「旧和中散本舗」にちなんで、常備薬に使用されているビワをモチーフに。

葉の色を変えて奥行きを表している部分がこだわりだそう。赤い紐もアクセントになっていて可愛いです。

面で作成された木版を手刷りをすることで出る色むらなどの味がとても素敵ですね!

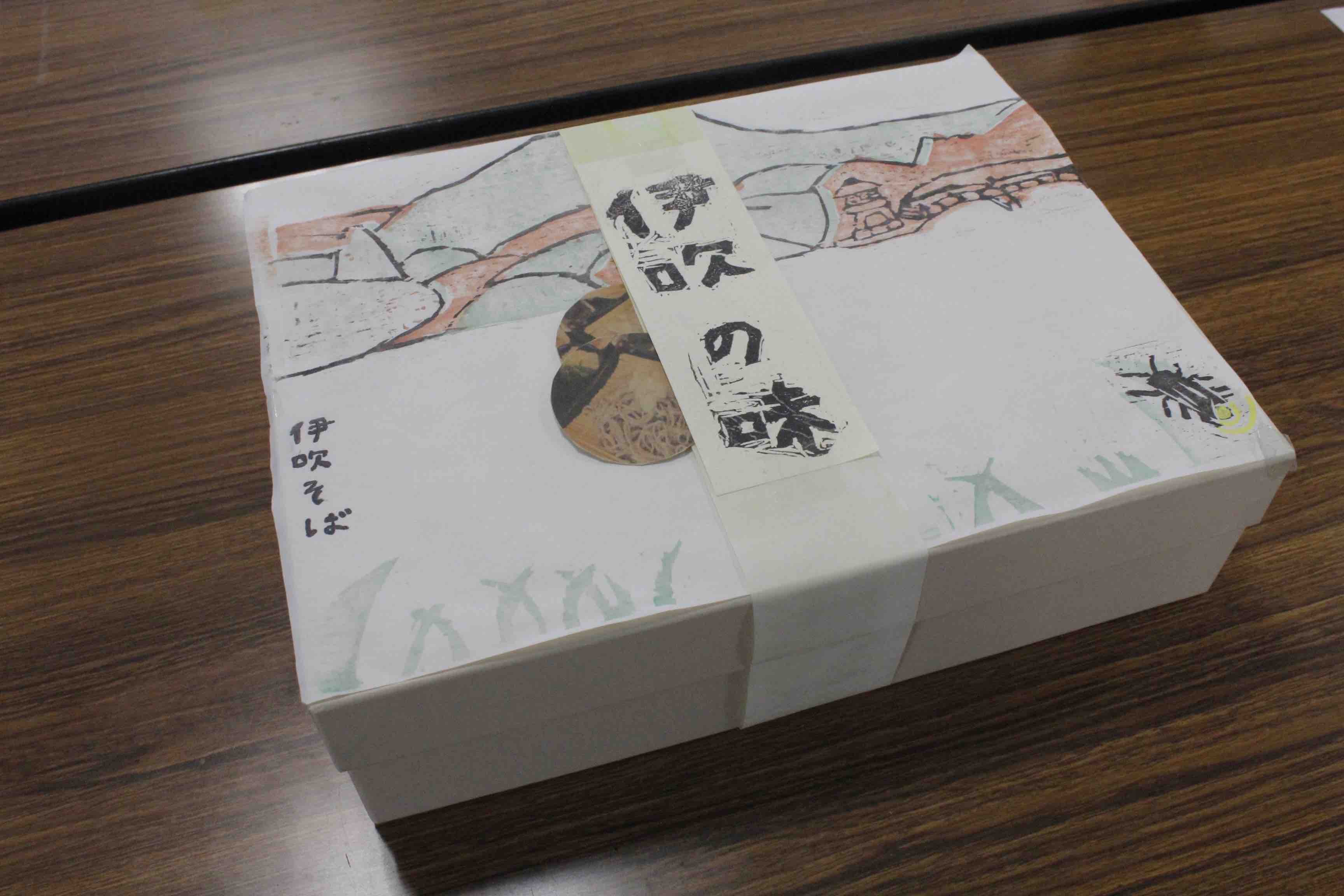

「伊吹の味」

駅:近江長岡駅

地域の素材:伊吹山、三島池、その地域の生き物

伊吹山をメインに、水性木版で色を3色分けて作成されています。色にもこだわりがあるそうです。

3色分けるということは、3つの版が必要ということ…!大変な作業ですが、とても細かく掘られていて素敵な作品に仕上がりました。

「かるた飯」

駅:大津京駅

地域の素材:百人一首(かるた)

かるたの試合の合間に食べられる昼食を考えたい!とおにぎりの包み紙を作成されたそう。

十二単をイメージしたカラーリングで、スタンプで模様を作成しているのがとても可愛いです。味によって歌に合わせて色が異なるところも一目見てわかりやすくていいですね!

今回の駅弁のデザインを作る授業で、フィールドワークや経験を通して根本から地域を知り、内容を整理しながら構成を考えるいい経験ができたと思います。

ただ単純にいいものを作るのではなく、しっかりとリサーチして説得力のある作品作りが大切なのかもしれませんね。

2年生の皆さん、お疲れ様でした!

前期の後半も頑張りましょう🙆♀️

地域実践領域 アシスタント 永野